Каждый из нас еще на момент непосредственных родов испытывал некую самую первую травму в преддверии первых секунд открытой жизни. Первый тяжелый и изнуряющий труд по прохождению тоннеля в жизнь, первый ослепительный травматичный свет, так сказать первый адреналин и первый страх. Легкие нового человека, раскрываясь как парашют, наполняются соленым, возможно как море, воздухом. Это — вдох. И первая нейтрализация ужасного страха новых ощущений через крик. Это — выдох. Потом как-то холодно, как в Антарктиде или жарко, как в парной. Новые биобарометры и биотермометры показывают преувеличенные значения страха — всегда смертельная угроза разрушения. А для их отстройки до параметров комфорта снова нужно ждать, а это — снова на резервах жить, снова больно. Позже травматично было слышать много громкого шума от незнакомых больших объектов — они просто утомляют своим непонятным трепом. И у каждого нового человека в новом Мире, как следствие, появляется желание съесть сразу сладенького, чтобы нейроны не свернулись в улитку. И я уверен, что на шоколадку или пачку сигарет всегда находится время и резервный ресурс, как страсть младенца, который видит две черные точки с запахом сгущенки. Таким образом страх за неопределенность на время разрешается. А потом внезапный сон — брат Танатоса и отец Морфея. Отключаются все каналы восприятия этого Мира, младенец свернулся в кокон — снова не больно, снова спокойствие, как когда-то было… Гораздо позже приходится травматично ходить и падать, потом — переживать за отнятую игрушку в песочнице. Дальше кризис негативизма в 2,5 года, как репетиция подросткового кризиса. Кризис 7 лет — повторный детский страх встречи со старыми скелетами в шкафу. А потом еще быстрее и быстрее…выпускной….и страх взрослой жизни!

В целом про закономерные общие для человечества кризисы детского развития можно мельком прочитать из любой книженции. И собственно говоря, много ничего для себя не узнать, ведь мы это давно проживали сами. И хорошо, что пережили. Но мы проживали эти скачки роста с теми, кто нес ответственность по умолчанию за наши детские откаты и называл вещи своими именами. Страх становился контролируемым. На тот момент мы просто брали, а давать не могли. Природа быстрого роста принуждает только впитывать из вне. В 25-27 лет физиологический рост приостанавливается. И это уже взрослый организм. А мы продолжаем по инерции бежать. И уже у взрослых организмов процессы разрушения начинают преобладать над процессами восстановления. Мозг уже селективно отбирает информацию и только по своей актуальности на данный момент. Старые нейрональные связи на фоне новых ослабевают, рвутся, оставляя за собой островковые пустоты. Впечатления от уже увиденного конвертируются и архивируется в белковые молекулы. Замечаются жизни других возрастных групп и наше одинокое место среди них. Поэтому несознательная потребность давать Миру становится инвестицией, что наполняет оставшуюся личную жизнь смыслом круговорота поколений. При этом биологические тканевые пертурбации у «взрослых мамонтов» напоминают виток обратного развития к той самой младенческой первичной травме, где все было многозначительно и не зря. Регресс к первобытному младенческому «Я-космос», как бы дает толчок к повторному взрыву, который осветит новые пути продвижения взрослого «Я-часть целого». Конфликтующие потребности взрослой и детской частей, которые как бы трутся со скрежетом одна об другую, вызывает избыточное телесное напряжение и следовательно страх нового. Эта внутренняя битва детской и успешной взрослой частей и есть кризис, который в свою очередь полон вспышек неотъемлемых эмоций, аффектов, бесполезно повторяющихся действий, что кратковременно уменьшают боль. А поскольку по-младенчески кричать о боли — это не по-взрослому, то страдания у взрослого затягиваются на несколько лет, съедая много биоресурса. Тогда можно смело это говорить про кризис жизни. Выше написанное напоминает мне обратную фабулу развития жизни в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона». Где герой сталкивается с неотвратимостью критических точек обратного развития. Рекомендую посмотреть.

Хотелось бы поделиться соображениями касательно перемен, как неизбежной формой развития. Уверен, что нет безупречной жизни, нет безупречного организма, который бы однажды не перезапускался или не обновлялся. Так же, как и нет готовой формулы любви. Нет ни одного живого человека, который не имел бы «Ахилесову пяту», которая в свою очередь ему не напоминала о том самом конце, с которого он начал свой путь вперед. Где не посмотри в природе, то каждая живая единица что-то накапливает, а потом это теряет. Причем у деревьев сброшенные листья, что служили проводником для фотосинтеза, под конец годичного цикла служат замечательным покрывалом от снега для собственной корневой системы. Ведь в корне важно для каждого, кто он есть на самом деле, и мы всегда будем защищать собственное внутреннее ядро до последнего. У орла в средине его жизни клюв загибается так, что он не может охотиться. Он уже таким никому не нужен. Однажды он разбивает старый клюв об камень, а потом, голодая, ждет пока не отрастет новый. Своего рода — это пост или возрождение через боль страдания. Змея несколько раз в году сбрасывает кожу, чтобы снова быть юркой и чувствительной. Причем сама змея является символом вечной молодости, если изображена, как кусающая свой хвост. Змея на медицинской чаше — это символ исцеления, ведь из двух зол мы выбираем меньшее, а яд в малых дозах обладает лечебным свойством. Выросшие раки-рапаны однажды меняют свои домики. Сначала они на дне моря в песок закапывают новый подходящий для своей талии домик, потом сами закапываются и не заметно от чужих глаз производят акт переодевания. Этот пример показывает, что с возрастом сделать выбор в пользу нового всегда страшно, особенно когда давно сформировалась цепь привычных привычек. Каждый испытывает страх стыда находиться под чьим-нибудь наблюдением и слышать оценку, критику возможных своих ошибок в прошлом. На момент самой перемены, мы всегда особенно уязвимы, мы чувствуем больше, мы подвержены большим сомнениям, нуждаемся в преданной и доказательной поддержке без предательства. Наш характер настолько лежит на поверхности, что мы испытываем страх не столь своих реакций, сколько боимся сделать другим больно и этим самим затягиваем прохождение критического периода на долго. Формируя избегающую часть себя, чтобы не допустить рискованных и травмирующих душу событий, мест, людей, слов.

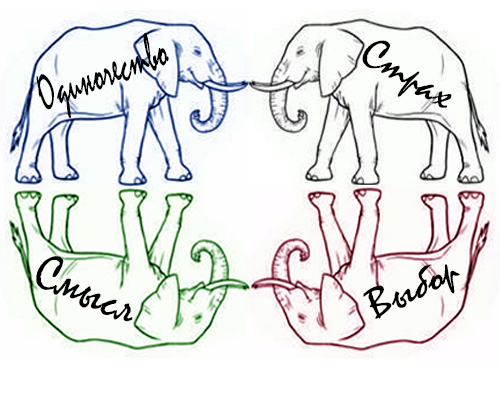

Невозможно сказать была бы жизнь ощутимой с такой переполняющей эмоцией, как радость, если бы не было когда-либо непереносимо больно. Мы рискуем и встречаем препятствия на пути к радостям, а это либо травмирует, либо наоборот — закаляет. Я хочу сказать, что травматизация — это необходимое явление для формирования рационального опыта. Без испытаний и травматизации опыта не будет рубцевания нашей личности. А значит и не будет нашего развития, внутреннего роста, и как следствие не будет слоновьей мудрости — поиска поддержки в простых и медленных вещах. Без травматизации не будет нашего старшинства и ответственности за личную жизнь, как возможности ответа на неопределенные новые условия. Любое переживание травмы — это всегда дискомфортно больно, это всегда ощущение конечности бытия. Когда нам делают больно, то мы конечно же испытываем обязательно страх нескончаемости этой боли: «Ну, когда же это все закончиться?» Страх помогает нам заглянуть в будущее и поискать возможную опору, а может и пощупать горизонт на наличие дополнительных угроз существованию, чтобы не было еще больнее. А если с верой в будущее туго, то можно покопаться в своем прошлом и найти укромное местечко под родительским одеялом, а там точно не больно и не страшно. Там спокойно, как в утробе мамы. Конечно же, кому стыдно думать про такие ну уж совсем инфантильные и забытые потребности, тот может себя критиковать и винить за несоответствие с идеальной картинкой сильного человека. И предъявляя к себе еще больше обвиняющих требований, делать себе еще больнее и откатываться снова в точку «А в чем же смысл жизни?». Криз от самобичевания тогда затягивается. Заметьте, что вторичная выгода от самобичевания — это все то же самое ощущение особенности и уникальности собственной боли, неповторимости личного страдания. Зияет вновь и вновь первобытная потребность утешения кем-то заботящим, что «Все будет хорошо и это пройдет!». Ведь когда нам больно, то время растягивается на вечность и мы почему-то всегда думаем, что так, как нам больно, то не больно никому. Случайный избегающий маневр к успокоению обычно находим рядом с тем, у кого все на много хуже. Даже помочь ему готовы из жалости за возможность осознать преувеличение своей боли. А поблагодарить хочется за то, что мы в этот момент просто не одни. Проговоренный кому-то страх становится общим. Можно снова выдохнуть избыточное напряжение и что-то для себя осмыслить. Смотри, и не за горами выбор.

Травматизация опыта — это и есть смерть в миниатюре, своего рода похороны старой кожуры и тут же примерочная новой рубахи. В одиночестве всегда страшно взять ответственность за выбор нового неизвестного пути, после прохождения которого только тогда появляется смысл.